Wir kommen zeitig weg und sind rechtzeitig zur Führung im Rieck Haus (Freilichtmuseum in Hamburg-Bergedorf). Das ist ein Ensemble eines alten Bauerngehöfts mit Backhaus, Getreibegaben-Depot und einer Mini-Windmühle, mit welcher man die Felder zu entwässern pflegte. Hier im Überflutungsgebiet der Elbe hat man in vergangenen Jahrhunderten sehr viel Fantasie und und Arbeit aufgebracht, den eigentlich sehr fruchtbaren, aber auch gefährdeten Boden zu bestellen. Dies geschah naturgemäß ohne künstliche Energie, nur mit Handkraft, Wind und mit der Hilfe von Pferden. Man war dabei so erfolgreich, dass man angebautes Gemüse bis nach Hamburg verkaufen konnte. Dies alles erzählt uns ein „Ernst“, ein gar nicht ernster, sondern lustiger, kluger, alteingesessener Ur-Bergedorfer bei unserer gebuchten Führung. Er hat einiges von diesen alten Bräuchen als Kind nach dem Krieg noch selbst erlebt. Wir, die Gruppe, deren Leitung er übernommen hat, sitzen um einen alten, langen, rechteckigen Tisch, der „den dreißigjährigen Krieg noch überlebt hat“. Man hat uns Tee und Kaffee hingestellt, Beides gibt es normalerweise erst nach Abschluss der gesamten Runde, die von Bergedorf mit Führung durchs Schloss, Ewer-Fahrt auf der Dover Elbe bis zum Rieck Haus vier Stunden dauern soll. Wir machen die Reise in die andere Richtung und fangen mit dem Kaffee an. Es ist unser erster, richtiger Ausflug in diesen Ferien, die wir in diesem Jahr mehr oder weniger vor der Haustür verbringen wollen. Wenn Deutschland als „vor der Haustür“ durchgeht. Die Temperaturen passen, das Wetter ist schön, und obwohl es erstrebenswert wäre, hier mit dem Fahrrad anzureisen, nehmen wir von Lüneburg aus das Auto, was ca. 45 Minuten über die Autobahn benötigt.

Schleusenanwärter

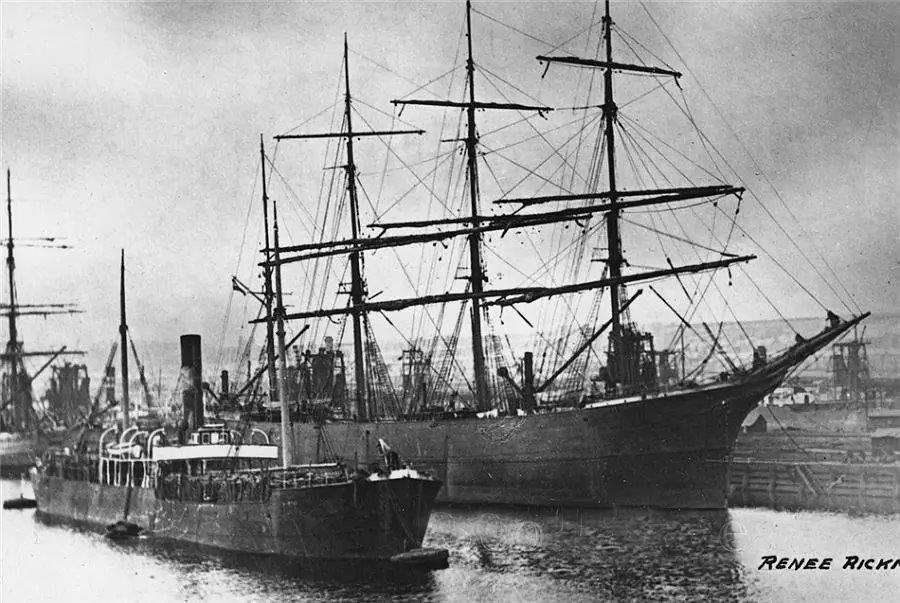

Nachdem wir nochmal alle auf dem Lokus mit dem schönen Namen „Tante Meier“ waren, werden wir von einem Mitarbeiter des Freilichtmuseums zum Nachbau eines Ewer-Schiffes geleitet, wie es jahrhundertelang als Transportboot diente. Das Anbringen der selbstaufblasbaren Schwimmwesten sorgt für Erheiterung, aber schließlich haben wir es alle geschafft. Wir sind eine circa acht frau,- und mannstarke Mannschaft, plus ein Kind. Obwohl der Ewer traditionell gestakt, getreidelt oder gesegelt wird, hat unser Exemplar einen gar nicht mal so lauten Diesel in Gebrauch. Neben der Mannschaft gibt es einen Kapitän und einen Matrosen. Der Kapitän trägt Vollbart, der Matrose Mütze und Pferdeschwanz. In gemächlichem Tempo geht es los. Die Uferböschungen, samt ihren Anbauten, Stegen, Häuschen und Villen, samt einer Werft, einer Schleusenanlage, einer Autobahn und Sonnenbadenden gleiten an uns vorbei. Die Fahrt dauert ca. 1 Stunde, inklusive einer kurzen Liegezeit. Die wird benötigt, um die Ampel der Schleuse auf grün springen zu lassen. Währenddessen werden wir verfolgt und von den Insassen – eine Runde aus vier Männern mit Sonnenbrillen – eines kleinen Sportbootes befragt. Sie wollen wissen, ob sie sich bei der anstehenden Schleusenfahrt zu uns gesellen dürfen und, wenn ja, in welcher Reihenfolge. Natürlich wollen sie zuerst, was unser Kapitän aber ablehnt. Die Schleuse füllt sich weitere 45 Zentimeter hoch mit Wasser, wie unser Käpt’n zu berichten weiß. Das geht schneller als erwartet.

“Drama” mit Drachenboot

Als sich die Schleusentoore wieder öffnen befinden wir uns schon fast in Bergedorf, nur eine 2,5 Kilometer lange “Ewerautobahn”, an deren Rändern sich Neubausiedlungen emporheben, will noch abgefahren werden. Doch halt ! Kurz vor Einfahrt in das Hafenbecken betätigt unser Kapitän sein Nebelhorn. Ein dumpfer, durchdringender Klang hallt von den Häuserschluchten wider und wir stoppen die Fahrt. Kurz vor uns, in Sichtweite, starten zwei Drachenboote, voll mit Menschen, die um die Wette fahren. Denen wollen wir nicht in die Quere kommen. Als auch das geschafft ist werden wir von winkenden Leuten, Jahrmarktsmusik, Crêpe-Duft und großem Halli-Hallo empfangen, denn in Bergedorf ist Stadtfest. Rund um den Hafen sind Buden aufgebaut und der Jubel und Trubel gilt nicht unbedingt uns, obwohl die Einfahrt eines historischen Ewers durchaus Aufmerksamkeit und vielleicht auch ein bisschen Neid bei den Barkassen-Touristen hervorruft.

Mühle und Kirche

Nachdem unsere Truppe-Gruppe ausgestiegen ist (Achtung auf den Spalt zwischen Bordsteinkante und rettendem Ufer), versammeln wir uns neu. Wir verabschieden und bedanken uns bei unseren Schiffsführern und begrüßen unsere neue Führerin, die dritte und letzte auf unserer Reise, eine Historikerin. Sie ist in den Menschenansammlungen gut auszumachen, denn sie trägt ein knall-orangenes T-Shirt. Außerdem hat sie Informationsmaterial in den Händen, in welches wir gleich Einblick nehmen dürfen. Sie erzählt über Geschichte und Entwicklung von Bergedorf, seinem Reichtum in früheren Zeiten, der auch vom Betrieb einer großen Mühle im Ortskern herrührte. Die Bauern mussten, ob sie wollten oder nicht, ihr Korn dort mahlen. Dafür wurden Abgaben fällig. Die machten den Müller nicht gerade zu einem beliebten Menschen. Weiter geht es jetzt zur Bergedorfer Kirche, welche, wie innen unter anderem durch zahlreiche, aufgehängte Gemälde zu erkennen, den Eindruck des Reichtums verifiziert. Ausserdem haben sich die Bergedorfer den Luxus geleistet, ihren Kirchturm, nicht wie in diesen Zeiten und Orten üblich extern zu installieren, sondern „anzuheften“, ans Kirchenschiff.

Schluß im Schloß

Das Besondere nun am Bergedorfer Schloss ist sein Bestehen aus Backstein. Typische Renaissance-Giebel zieren die Südwest-Flanke, mit Blick auf den doppelten. Hier stand im Mittelalter noch eine ganz simpel konstruierte Burg, mit Wällen, Palisaden, Gräben und einem einzelnen Turm. Vor Erfindung des Backsteins konnte man – anders als in Süddeutschland – keine geschlossenen Schlösser bauen. Es gab nur wenige Feldsteine, Findlinge und natürlich jede Menge Holz, hier in Form des Sachsenwaldes quasi vor der Haustür. Der Holzbedarf reichte bis nach Lüneburg mit seiner gefräßigen Saline. Holz war das Öl des Mittelalters. Und es wurden auch schon Kriege um diesen Rohstoff geführt. Im Falle Bergedorfs war dies ein Krieg gegen die Übermacht von 4000 Söldnern, die, von den verbündeten Hansestädten Hamburg und Lübeck finanziert wurden, um sich mit Gewalt einen Zugang zu dem wertvollen Sachsenwald zu beschaffen. Erfolgreich, wie man leider konstatieren musste. Man bezichtigte die Bergedorfer des „Raubrittertums“, um einen Vorwand zu haben, sie zu überfallen.

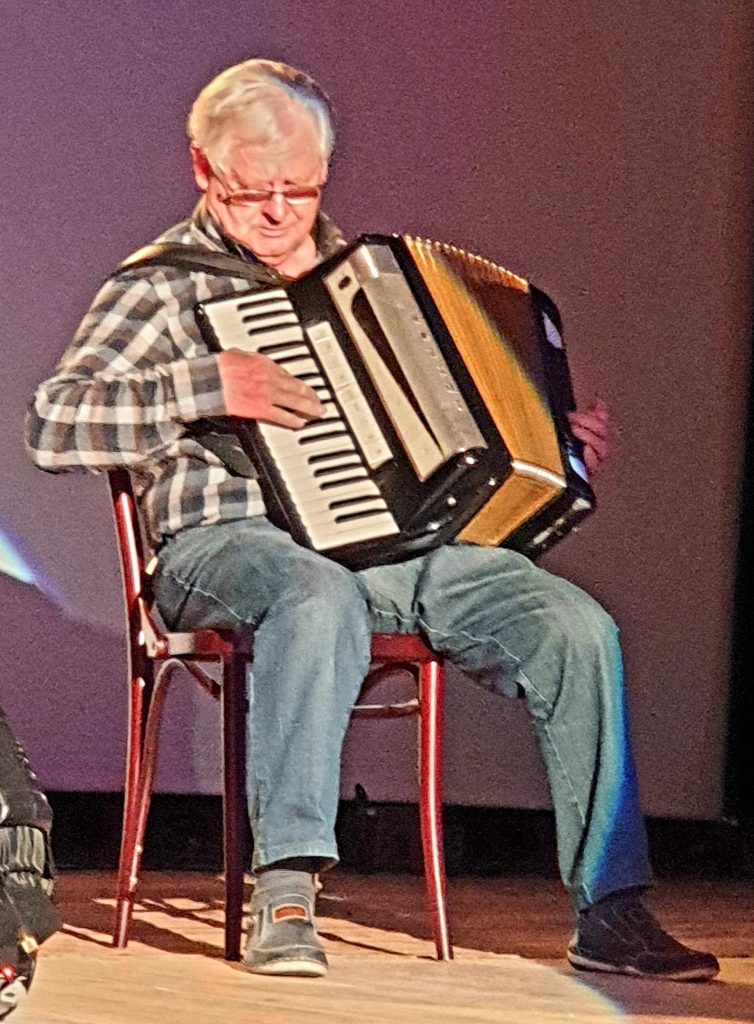

Schlager und Folter

Da das Schloss wegen Renovierungsarbeiten im oberen Stockwerk nur teilweise zu besichtigen war, wird uns diese Historie während des Aufenthaltes in den Kellergewölben und Wehrgängen erzählt. Diese sind sehr niedrig, wie eine Beule an meinem Kopf berichtet. Nach kurzem Aufenthalt in einer Art „Waffenkammer“, gab es neben Spießen, Schwertern, Hellebarden, auch allerlei „Folterinstrumente“ zu besichtigen. Das versetzte das Gemüt unseres Gruppen-Kindes allerdings nicht in Angst und Schrecken, sondern eher in eine Art freudig-nervöser Aufregung. Anschließend gelangten wir durch einige halsbrecherische Treppenstufen wieder in den Eingangsbereich des Schlosses. Ein Bummel durch den Schlossgarten, der allerdings durch herumliegenden Müll und „Rummel“ einer Schlagerkapelle in seinem Vergnügen eingeschränkt wurde, rundet unseren touristischen Vormittag ab. Wir haben es sehr genossen und wir haben viel dabei gelernt. Und weitere Inspirationen erhalten darüber, was es quasi direkt vor unserer Haustür so alles zu entdecken gibt. Da ist noch viel mehr.